Nunca he dejado de ser pequeño, y nunca he pensado mucho en ello. O mejor dicho: Nunca pensé que pensaba mucho en ello. Lo que pensaba era: Mido 1,65 metros, y este es el cuerpo en el que estoy, estas son las placas epifisarias que me tocaron, este es mi ángulo en el mundo… y nada de eso me define. Soy más grande que todo eso, pensé.

No digo que no fuera consciente. Es imposible no ser consciente, cuando estás, digamos, caminando contra las multitudes de la ciudad que no se separan por ti como se separan por El Grande. O en las fiestas. En las fiestas he medido 1,50 metros, he estado por debajo de la línea de los ojos de la pareja en ese tumulto de codos y axilas, he tenido que hacer señas a la gente para que se agachara y pudiera escuchar mi chiste flojo por segunda vez. He sido un gran anotador de las hebillas de los cinturones, un gran identificador con los otomanos. Y puedo decirte, con gran confianza anecdótica, que todo es precisamente lo que esperas/temes. Sumérgete en una masa de cuerpos feromonizados a un nivel bajo de inhibición colectiva, y créeme, puedes sentir cómo las estadísticas cobran vida: ¿has oído que las mujeres heteroalineadas prefieren tener un hombre grande?

No es que estuviera prestando demasiada atención. Yo era más grande que eso.

Cuando tenía poco más de 20 años y era algo así como un aficionado al ejercicio, bromeé con un amigo varón que mi modesto pecho desmayado podría calificarme como «gigoló» para «mamás ricas». Me contestó, sin bromear, que no había mercado para mi estatura entre las «madres ricas» o, de hecho, entre ninguna mujer. Me sugirió que, en su lugar, me ofreciera al mercado del oso.

Desde entonces he pensado en ese intercambio, y no sé por qué.

Estoy por encima de eso, después de todo. Tengo que estarlo. Si el alcance de un hombre no puede superar su cáscara (dice el hombre con menos cáscara), probablemente sea un fracaso como humano de todos modos, ¿no?

(¿Y qué pasa si se encuentra hipnotizado, durante horas, por clips de Superman golpeando monstruos mucho, mucho más grandes que Superman, y enviándolos a toda velocidad hacia el cosmos? Eso es bastante normal. No significa nada. Nadie quiere ver a Superman golpeando algo más pequeño que Superman, obviamente. Eso sería patético).

A mis 30 años, estaba firmemente instalado en un mundo tan empequeñecido por edificios gigantescos y enormes aspiraciones profesionales y personalidades descomunales, que la altura -me convencí a mí mismo- no era relevante. Mi mundo «profesional» era, como mínimo, un kabuki de la vida adulta, en el que el dinero, el talento y el ingenio determinaban el terreno de las citas para los no adventistas de todas las escalas. Y en todas esas categorías, yo estaba sólidamente y con seguridad en la parte media-baja del paquete, así que estaba bien, ¿no? Y, efectivamente, llevé una vida romántica poco distinguida y casi sin incidentes en la ciudad de Nueva York, como miles de otros bobos mediáticos con gafas, altos y bajos. La carrera se fue deslizando. Después de un tiempo, y de dar suficientes vueltas a la rueda, conocí a alguien maravilloso. Me casé. Tuve hijos. Pasé mis diminutos genes por la línea de meta, asegurando una nueva generación de menores.

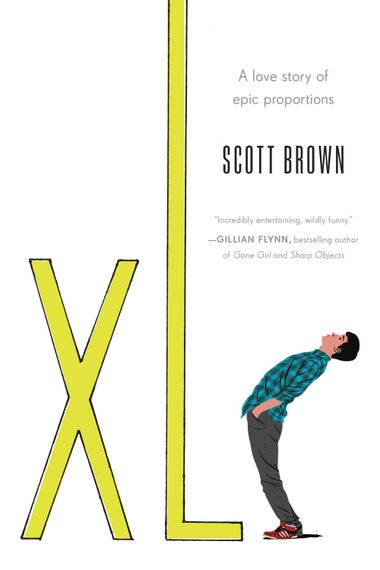

Y entonces, el año pasado, me encontré escribiendo una novela para jóvenes adultos sobre un chico bajo frustrado con su altura. La idea no se me ocurrió a mí, sino que la premisa y el tema vinieron de un colega. Nunca se me habría ocurrido. Nunca había escrito para un cuerpo físico concreto. Todos los héroes blancos de mis muchas novelas de escritorio anteriores, siempre abandonadas, eran de una estatura media indeterminada y totalmente irrelevante. Sólo eran mentes que se tambaleaban a media altura. Presionado, diría que probablemente me los imaginaba de 1,70 metros, más o menos. Existencialmente pequeños, tal vez, ¿pero físicamente? ¡No estaba escribiendo realismo mágico! No, mis tipos eran simplemente unos idiotas ligeramente sobreeducados de estatura media en picarescas moderadamente divertidas. Empequeñecidos por la vida moderna, pero no por, digamos, sus novias, o una lámpara.

El caso es que incluso hice a mis schmoes más altos que yo. Ni siquiera me di cuenta de que lo hacía, porque estaba muy ocupado en no darme cuenta de mi metro sesenta y cinco.

Y entonces, el año pasado, mientras escribía esa novela juvenil, la microtragedia me golpeó: Perdí un cuarto de pulgada.

Conozco a gente que podría perder un cuarto de pulgada y no echarlo de menos. Para estas personas -llamémoslas «lumpentall»- un mero 0,25 de 72, más o menos, es como perder los intereses de un día de una fortuna familiar sólidamente diversificada. Yo no soy una de esas personas. En cuanto a la altura, vivo a duras penas y muy cerca del suelo. La pérdida de ese cuarto de pulgada fue significativa. Llevó mi índice de masa corporal al territorio de la alerta amarilla. Me hizo hablar casualmente de «telescopaje vertebral», algo que no entendí del todo, pero que sonó como una mala noticia para un hombre de 1,65 metros.

Perdón: 5 pies, 3 pulgadas.

Nunca supe cuánto había invertido en 5 pies y 4 pulgadas, psicológicamente y en cuanto a la imagen de sí mismo, hasta que desapareció, y sí, ese tiene que ser el riff más triste de una letra de Joni Mitchell que se haya impreso. (Por cierto, Joni Mitchell mide 1,70 metros, una maldita giganta.) 1,70 metros fue mi altura oficial, para el registro, para el permiso de conducir durante casi 30 años, y resultó ser una mentira, una mentira estructural, longitudinal. Bastó un frío shaddak! del estadiómetro, un golpecito metálico en la parte superior de mi cabeza, para que una enfermera practicante me hiciera caer a la tierra. No debería haber sentido una gran caída. Pero así fue.

A pesar de la Teoría de la Telescopia Espinal, la explicación más probable para la pérdida de mi cuarto de pulgada era que nunca la había tenido en primer lugar. Resulta que mi altura no era de 1,70 metros, sino mi objetivo, y nunca lo había alcanzado. Al parecer, desde la adolescencia había estado redondeando a la siguiente pulgada, y el redondeo a la siguiente pulgada es tan común entre los adolescentes que lo eliminan por completo del registro del hipocampo. Una aspiración que se fosilizó en la realidad, 1,70 metros se reveló, décadas después, como una asíntota, un horizonte que nunca alcanzaría.

Estaba terminando un libro sobre un niño que pasa de 1,80 metros a 1,80 metros, mientras acepta ser 1,50 metros en lugar de 1,50 metros, y tuve que preguntarme, por primera vez: ¿Qué significa ser bajo? ¿Y si realmente tienes que vivir en el cuerpo que te ha tocado? No sólo conducirlo como si fuera de alquiler?

«Hombre bajo» no es del todo una identidad. (Esos estándares son demasiado altos, y las horas de Twitter desalentadoras.) Lo que lo deja varado como insulto leve, un raro tabú del siglo XXI. Hoy en día, es mucho más probable que nos enfrentemos a «mujeres con curvas» que a hombres diminutos. Estos últimos siguen siendo una pequeña tragedia. El complejo de Napoleón, el síndrome del hombre bajo, lo que sea, son cosas de las que a los lumpen no les gusta hablar. También son cosas que se han confirmado porque consideran que la ira de los hombres pequeños (por ejemplo, los niños) es más divertida y molesta que amenazante y autoritaria, y necesitan intelectualizar su molestia en un razonamiento: sólo están compensando, pobrecitos. Que se calmen.

El bajito no es un insulto, ni un síndrome, ni un complejo; pero es un estado de ánimo. Un conjunto de sospechas, en realidad: No me miran a los ojos. No me tratan como a un adulto. Me hablan como a un niño, me enseñan, constantemente. La ciencia dice que no somos pequeños Pescis enfadados, sino acaparadores furtivos. La ciencia también ofrece algo llamado Carga Lateral de la Articulación Sinovial, la angustia intencional y estratégica de los huesos largos para lograr una longitud extra después de la maduración y la fusión. La ciencia parece un poco preocupada por nosotros, como si le preocupara que fuéramos a disparar a alguien en una partida de póquer o a tomar Austerlitz en un ataque furtivo.

Para mí, ninguna de estas preocupaciones suena súper saludable. Pero probablemente es más saludable y real que la retirada ciega de mi propia carne en la que me embarqué durante décadas, una negación/desapego tan ingrávida que era prácticamente una experiencia extracorporal.

Con 1,70 metros en la mediana edad, la vida gastada en un 50 por ciento, la espina dorsal telescópica inminente, la estatura a punto de disminuir de aquí en adelante, todavía tengo cero posibilidades de ganar dinero como gigoló para las madres ricas, pero una oportunidad decente de vivir en mi cuerpo por primera vez. Ya sea porque tengo más confianza neta para combatir el pánico o menos energía neta para gastar en ansiedad, no necesito sentir la necesidad de elevarme. Sentirse cómodo con menos es el negocio de envejecer, o debería serlo. Yo tengo una gran ventaja.

Por Scott Brown. Knopf Books for Young Readers.

$12.32 de Amazon

$17.99 de Indiebound

Slate tiene relaciones con varios minoristas en línea. Si compras algo a través de nuestros enlaces, Slate puede ganar una comisión de afiliación. Actualizamos los enlaces cuando es posible, pero ten en cuenta que las ofertas pueden caducar y que todos los precios están sujetos a cambios. Todos los precios estaban actualizados en el momento de la publicación.